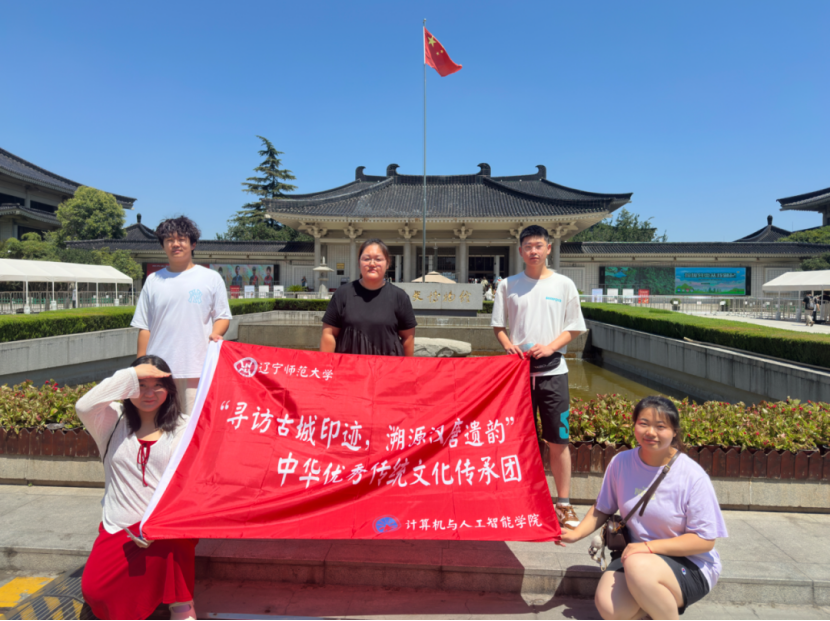

在全社会大力弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信的时代背景下,历史古城作为文明的载体与文化的坐标,承载着中华民族数千年的灿烂文明。西安作为闻名世界的十三朝古都,留存着汉唐时期的恢弘建筑与深厚文脉,是展现中华优秀传统文化独特魅力的鲜活样本。为让青年群体深刻体悟“长安自古帝王都,风华千载韵流传”的历史厚重,将传统文化根植于心,特组建“寻访古城印记,溯源汉唐遗韵”中华优秀传统文化传承团,于2025年8月10日-15日赴陕西省西安市开展文化实践活动,在探寻中感悟历史底蕴,让中华优秀传统文化在传承中焕发新活力。

实践目的

本次活动旨在通过实地探访陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、汉长安城未央宫遗址、唐大明宫遗址、大雁塔、小雁塔等历史文化遗产,系统梳理从汉代到唐代的历史文脉与艺术成就,深化青年学子对中华优秀传统文化源流与精神内核的认知。走进陕西历史博物馆与西安碑林博物馆,系统观摩周秦汉唐以来的青铜器、陶俑、石刻与碑帖艺术,理解中国古代文明的演进脉络与艺术精神的时代变迁;探访汉长安城未央宫遗址与唐大明宫遗址,实地感受中国古代都城格局与宫廷建筑的恢宏气象,体会汉唐盛世的国家治理与文化气象;登临大雁塔与小雁塔,从佛教建筑与文化交流视角切入,感知唐代开放包容的文明态度与中外文化交流的深远影响。通过多维度、沉浸式的实地学习,将抽象的历史知识转化为可触可感的文化体验,构建从文明奠基到盛世辉煌的宏大历史图景,增强青年对中华文化的认同感与使命感。

实践过程

8月11日,传承团成员前往陕西历史博物馆开展文化探访。清晨,成员们怀着敬畏之心步入展馆,馆内收藏的37万余件文物,跨越千年时光诉说着汉唐风华。为深入理解每一件文物的历史价值,队员们提前梳理汉唐历史脉络,整理出“文景之治”“贞观之治”“开元盛世”等重要历史阶段的时间轴与对应文物清单。“这件唐三彩骆驼载乐俑,不仅展现了唐代高超的制陶工艺,更见证了丝绸之路的文化交融与商贸繁荣。这些文物不只是冰冷的器物,更是中华文脉延续的鲜活见证。”队员们的赞叹中,满是对古人智慧与时代气象的钦佩,也更深刻体会到中华优秀传统文化的深厚底蕴。

走进“陕西古代文明”基本陈列展区,在“文明曙光”“周秦汉唐”等板块,一件件珍贵文物静静铺展历史长卷:刻画着原始先民生活的彩陶人面鱼纹盆、象征西周礼乐制度的青铜利簋、见证秦代统一的半两钱、展现汉代雄风的鎏金铜蚕,以及记录唐代中外交流的镶金兽首玛瑙杯,将遥远的汉唐岁月化作可触可感的文化记忆,深深触动队员心底;专题展厅内的“唐代壁画珍品馆”,通过近百幅唐代墓室壁画,从宫廷生活、仪仗出行到丝路贸易,生动还原了唐代的社会风貌与精神气度。“原来每一件文物背后,都承载着特定时代的政治、经济与文化密码。”队员们在一幅幅壁画、一件件国宝前驻足,梳理出汉唐文明从兴盛到影响世界的发展脉络,更清晰认识到西安作为古都在中华历史进程中的重要地位。

8月12日,传承团成员前往西安博物馆开展文化探寻活动。清晨,成员们驻足于博物馆门前的唐代荐福寺遗址前,历经千年风雨的古寺残垣,仍依稀可见盛唐时期的建筑规制。为深入解读每一处遗存的历史内涵,队员们提前梳理汉唐历史脉络,整理出“荐福寺兴建”“唐代佛教文化传播”等关键事件的时间线。“公元689年,荐福寺为纪念唐高宗而建,寺内曾珍藏大量佛经,是唐代长安佛教文化的重要地标。这些残垣断壁不仅是历史的遗迹,更是中华文脉延续的见证。”队员们的感慨中,满是对古人匠心营造、传承文明之举的敬佩,也更深刻体会到中华优秀传统文化的源远流长。

走进西安博物馆主展馆,在“古都西安”“汉唐气象”“文物精粹”“佛教造像”等展区,温润的玉器、精美的陶俑、厚重的青铜器静静讲述着长安的辉煌过往:汉代的错金铜鼎、唐代的三彩骆驼俑、隋代的青石佛头,以及记载城市变迁的古地图,将汉唐时期的生活场景、艺术成就与宗教文化化作鲜活的记忆,直击队员心底;博物馆的临时展厅“汉唐科技与文明”,通过“天文历法”“手工业技艺”“城市规划”等板块,系统展示了汉唐时期从浑天仪的研制、丝绸织造技术的革新,到长安城“坊市制”布局的智慧,完整呈现了古代先民的创新成果。“原来汉唐时期的科技与文化,早已在当时的世界处于领先地位。”队员们在一件件文物、一幅幅复原图前驻足,梳理出汉唐文明与当代文化自信的内在关联,更清晰认识到中华优秀传统文化在历史长河中的独特价值。

8月13日,传承团成员前往秦始皇陵博物馆开展文化探寻活动。清晨,成员们怀着对历史的敬畏驻足于秦始皇陵封土堆前,这座历经两千余年风雨的巨型封土,静静守护着地下军团的磅礴气势。为深入解读秦代文明的密码,队员们提前梳理秦史脉络,整理出“统一六国”“修建陵寝”“兵马俑发掘”等关键历史节点的时间线。“公元前221年秦统一六国后,秦始皇集全国之力营造陵寝,兵马俑作为陪葬坑,再现了秦军‘带甲百万,车千乘’的威武雄姿。这座封土不仅是帝王陵寝的象征,更是秦代大一统文明的缩影。”队员们的赞叹中,满是对古人超凡智慧与磅礴气魄的敬佩,也更深刻理解中华统一文明的深厚根基。

走进兵马俑一号坑展厅,在“军阵威武”“兵器精粹”“工匠印记”等展区,排列整齐的陶俑、锋利依旧的青铜剑、细致入微的铠甲纹路,无声诉说着秦代的军事与工艺成就:身高1.8米的将军俑神态威严、手持长戈的步兵俑姿态挺拔、刻有“相邦吕不韦造”的青铜戈、以及陶俑身上留存的工匠指纹,将两千多年前秦军的鲜活风貌与手工业水平化作震撼的视觉冲击,直抵队员心底;秦始皇帝陵文物陈列厅,通过“陵寝规制”“陪葬遗存”“科技保护”等板块,系统展示了秦始皇陵从规划设计、施工建造,到文物发掘、现代科技保护的完整历程。“原来秦陵的每一处设计,都蕴含着‘事死如事生’的礼制思想与高超的工程技术。”队员们在一件件青铜水禽、一组组陪葬坑模型前驻足,梳理出秦代礼制文化与科技水平的关联脉络,更清晰认识到秦始皇陵在中华古代文明史上的重要地位。

实践意义

本次“寻访古城印记,溯源汉唐遗韵”中华优秀传统文化传承实践活动,是对传承团成员深刻的文化浸润与精神滋养。在西安,秦始皇陵博物馆的兵马俑军阵让大家震撼“一统天下”的雄浑气魄,秦代青铜兵器的精湛工艺让“匠心传承”的理念深植心间;在城区,大雁塔的飞檐斗拱承载着“玄奘译经”的文化坚守,陕西历史博物馆的唐三彩彰显“盛唐气象”的包容万象,西安城墙的青砖灰瓦与钟鼓楼的晨钟暮鼓则让“古今交融”的韵味穿越千年。

通过探寻与体悟,队员们将零散的文化符号转化为系统的文明认知,不仅筑牢了文化自信,更明晰了当代青年传承中华优秀传统文化的时代责任。此次实践让汉唐遗韵在青春传承中焕发新生,激励着青年以青春之力续写文化华章,让中华优秀传统文化代代相传。